[天晴報媒體]記者傅宥蓁/台東報導

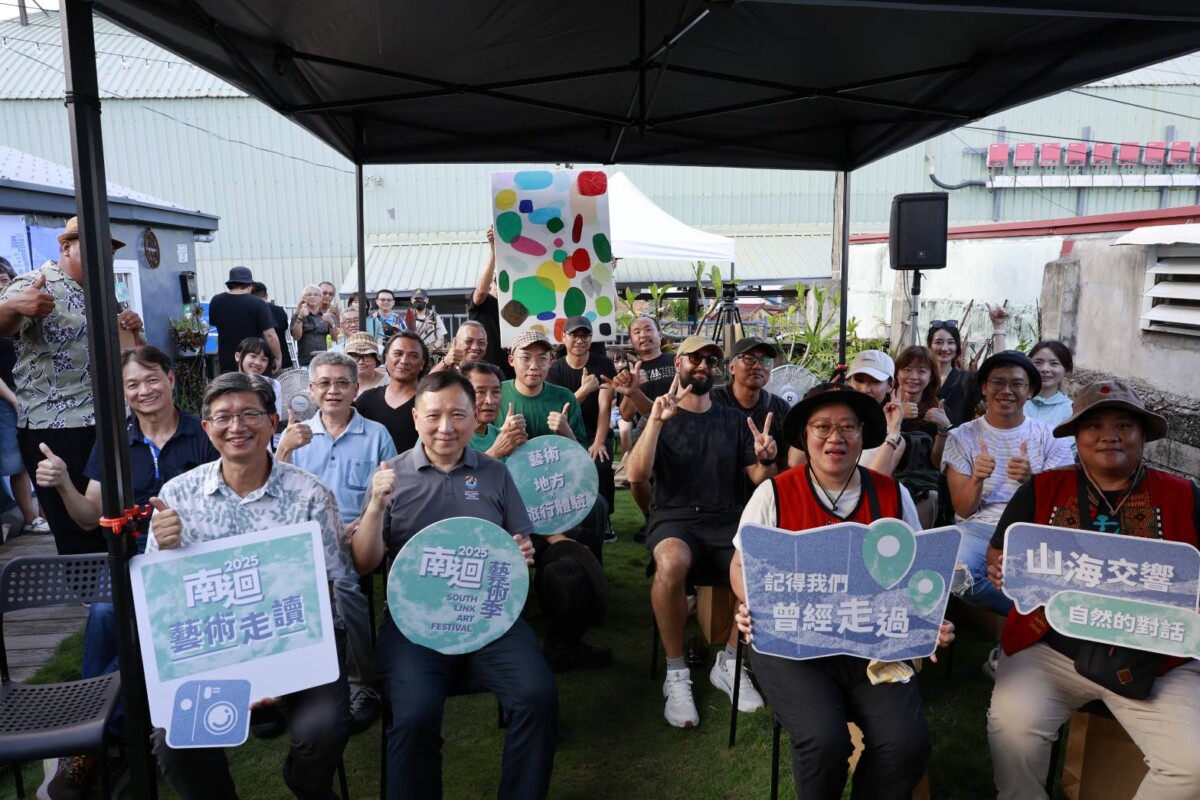

臺東縣年度重要大地藝術創作活動-《2025南迴藝術季—山海交響》,21日下午由王志輝副縣長等人在太麻里鄉正式啟動,不只是藝術展開的開幕,更是一場以土地為舞台、以人為主角的慢旅對話。活動以小規模深度參與為核心,邀集藝術家、地方居民、走讀旅人與媒體朋友齊聚,共同揭開今年藝術季的序章。

「融合地景藝術的臺東就像一座沒有圍牆的美術館。」王副縣長表示,臺東縣政府長期投入大地藝術推動工作,致力於透過藝術串聯自然與文化,形塑臺東獨特的藝文風貌。他指出,從東部海岸國家風景區管理處主辦的「東海岸大地藝術節」、水土保持局臺東分局於縱谷地區推動的「漂鳥197」,到縣府主辦的「南迴藝術季」以及近年持續舉辦的「台東光祭」,各項藝術節慶逐步累積能量,讓臺東轉化為一座大型戶外美術館。今年藝術季以《山海交響》為主題,希望透過藝術裝置與走讀路徑的設計,讓人們不僅觀看作品,更走進作品所依附的地景與生活。

開幕活動不設舞台、沒有盛大表演,而是以一段走讀路徑為序,走進地方店家,串連起藝術家分享、貴賓致詞與象徵性啟動儀式。

文化處指出,「南迴對我們而言,不只是地理上的南方,而是一條情感與故事交會的文化廊道。」南迴藝術季今年邁入第5年,有兩件全新作品,位在大鳥休憩站《Hamaleng》是藝術家 Andrew Ananda Voogel(安德魯.阿南達.沃格爾)與大鳥部落一起完成, 另一件《成為山的形狀》則在金峰鄉正興衛生站前,是藝術家安君實與正興部落的共創。

今年藝術季延續「全境即展場」的策展理念,特別聚焦「走讀」與「慢旅」,規劃5場次走讀行旅,帶領民眾走訪南迴四鄉、台東市及卑南鄉的地景創作,強調用身體感官貼近地景、用時間沉澱藝術的語言,鼓勵旅人走進村落、對話作品、感受日常。

兩位藝術家也在開幕儀式上,分享創作歷程,《Hamaleng》取材自排灣族百步蛇化身為老鷹的神話故事,以彎月與蜷蛇造型象徵母性的懷抱與文化的庇佑,作品名稱在排灣語中意指「德高望重的長者」,象徵智慧與守護。創作素材選用回收衝浪板與塑膠,具體回應環境永續議題,並邀請耆老、部落兒童與在地工藝師共同參與,實踐文化記憶與社群參與的深層連結。

而《成為山的形狀》則坐落於部落邊界,是一處開放式的空間裝置,以「一個人與山脈結合的形狀」為靈感,讓人們在此停駐身體、整理心緒、感受自然的流動。作品順應地勢、保留風與光的穿梭,使建築與自然彼此交融,是旅人與部落居民共同共享的日常場所,更是一座可被棲息、也可被閱讀的生活地景。