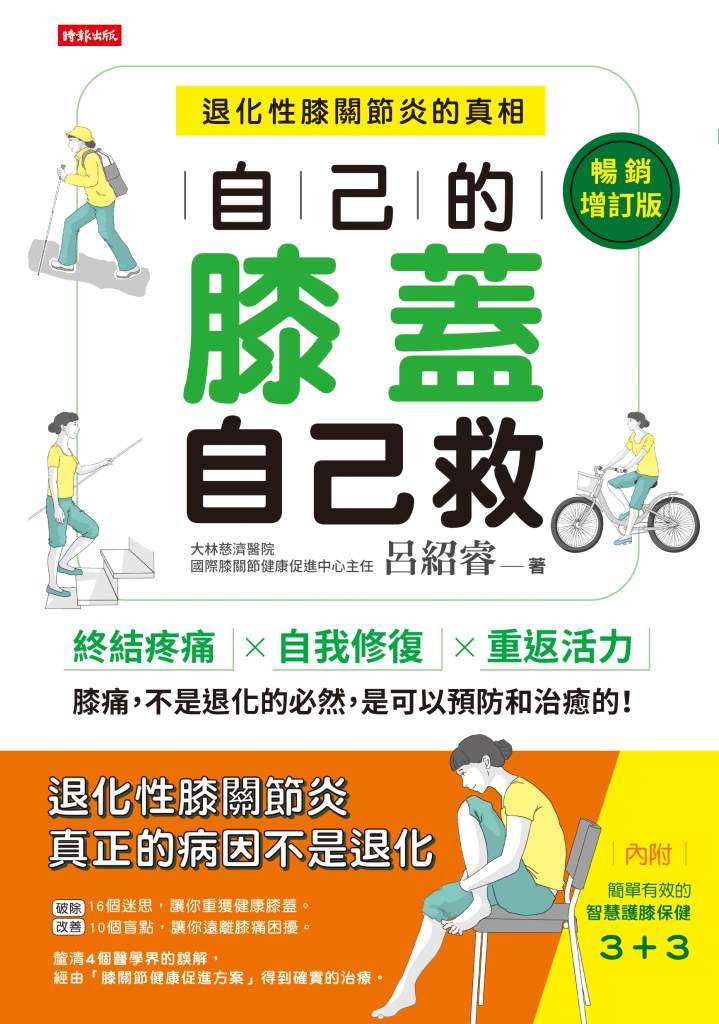

走樓梯時酸痛,夜裡膝蓋隱隱作響、翻身難安,醫師診斷你罹患「退化性關節炎」;於是你開始吃止痛藥、補軟骨素、打玻尿酸針,甚至考慮開刀置換人工關節。但這些療法真的對症下藥嗎?還是從一開始就搞錯了方向?

根據最新醫學研究,多數中年以後的膝痛患者,其實根本不是因為膝蓋「老了」,而是膝關節中存在「一個大多數人都不知道的膝關節構造:內側皺襞」,長年累月產生摩擦,導致發炎與關節損傷。被譽為「全台最難掛號」的骨科名醫呂紹睿,在新書《自己的膝蓋自己救:退化性膝關節炎的真相【暢銷增訂版】》中指出,九成以上的「退化性關節炎」診斷,其實都是「摩擦造成的誤會」。

這個鮮少人知的內側皺襞,就像衣物的細微摺痕,原本平滑無害,隨著年齡增加與活動累積,逐漸變厚、變硬,開始反覆摩擦股骨內髁與關節軟骨,造成發炎與破壞。這種現象稱為「內側摩擦現象」,所引發的慢性疼痛與行動障礙,被定義為「內側摩擦症候群」。然而,X光只能看見關節間隙變窄與軟骨損耗,無法觀察到皺襞與骨面間的摩擦關係,導致醫師習慣性將其歸類為「退化」。

目前臨床治療大多採用傳統模式,依序是:止痛藥、葡萄糖胺與軟骨素補充劑、玻尿酸注射、PRP療法、清創手術、脛骨截骨手術,最終進入人工關節置換。這些手段雖然能暫時減輕疼痛,卻無法處理皺襞摩擦的根源,也讓不少患者在歷經多種治療後,仍無法改善症狀。

為了揭開膝蓋真正的疼痛成因,呂紹睿與大林慈濟醫院研究團隊針對163位膝痛患者進行關節鏡檢查,結果發現:其中有95%的人,皆存在明確的內側摩擦現象,與退化無直接關係。

這類患者的症狀表現明確,若你有以下幾種情況,就可能與內側摩擦有關:

★抽痛或割裂感:尤其在爬樓梯、久坐後起身時明顯。

★夜間疼痛難眠:翻身時找不到舒服的姿勢。

★摩擦音或彈響聲:彎膝時會有聲音,常伴隨疼痛。

★膝蓋突然軟下來或鎖住:尤其是彎曲受力時。

★膝蓋內側按壓會痛,並摸得到條狀異物。

除了症狀明顯,呂紹睿也歸納出五大誘發因素,幫助讀者自我檢視:

1.重複屈膝活動:如蹲、跪、爬樓梯、爬山、久坐開車或騎車。

2.受傷史:如膝部撞擊、跌倒、扭傷。

3.醫療因素:曾接受關節注射或膝部手術。

4.女性較常見:生活中膝蓋使用頻率較高。

5.特定宗教活動:如需反覆跪拜者。

理學檢查上,醫師可透過壓痛測試、觸摸條狀物、進行活動刺激試驗,確認是否有摩擦現象。影像學方面,若病程已久,X光可見髕股關節內側間隙變窄,並可能伴隨骨刺、骨質硬化或軟骨下囊腫。這些現象若被誤判為退化性關節炎,將導致錯誤治療路徑。為此,呂紹睿親自撰寫關於「內側摩擦症候群」的研究論文,並於2015年刊登於國際醫學期刊《Medicine》與《Medical Hypotheses》,成為國際首例正式命名與發表的研究成果。

這項發現顛覆了長久以來「膝痛=退化」的迷思,也開啟了另一種思考方式:不是關節變老,而是被反覆摩擦所破壞。如果能及早辨識並對症處理,許多患者其實可以不必進展到侵入性手術階段。

你不是走得太多,也不是年紀太大。只是膝蓋裡的那個你從不知道的「皺襞」,正在悄悄磨壞你的未來行動力。