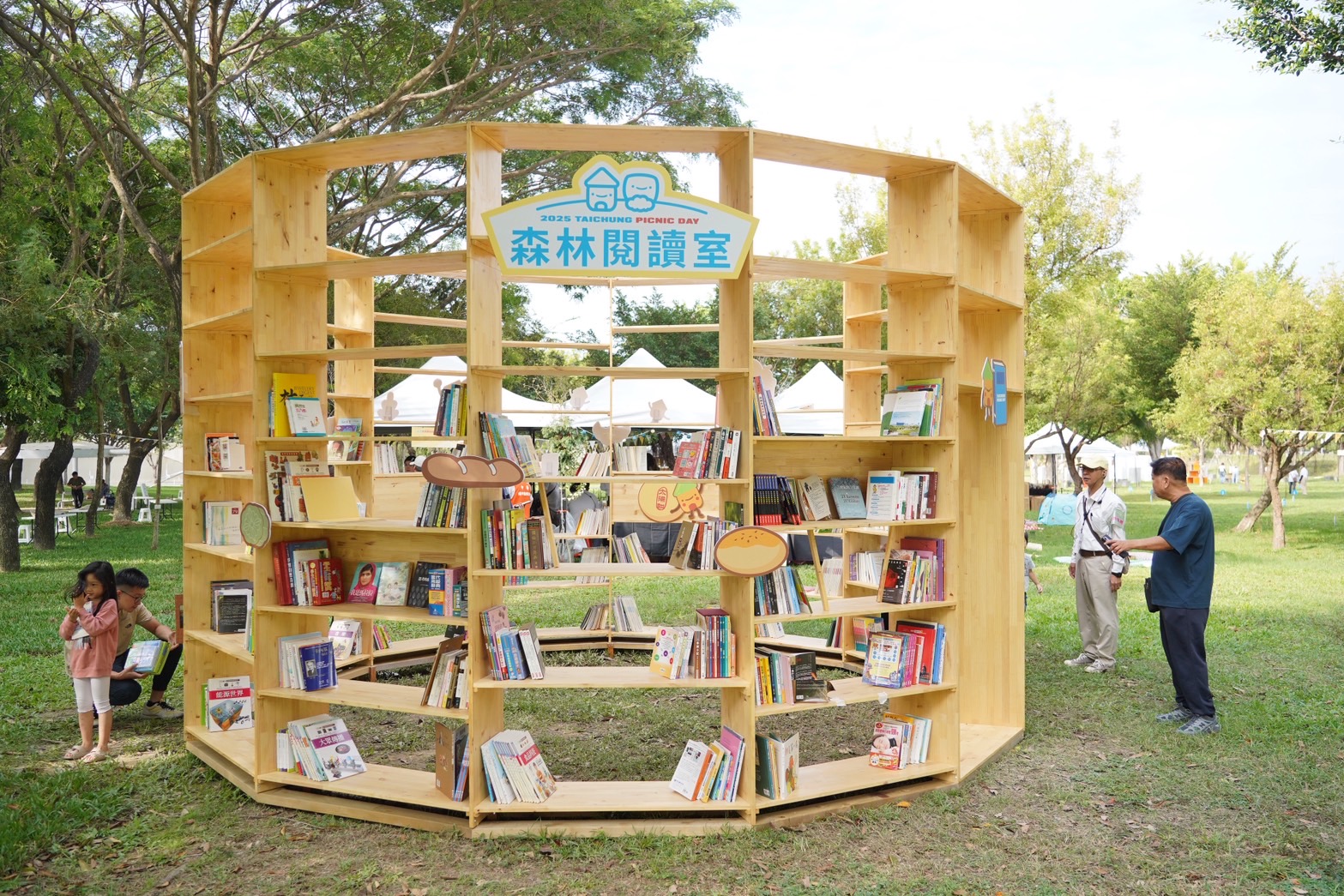

(焦點時報/鄒志中報導) 台中市政府日前在中央公園舉辦「2025年市民野餐日」,看似一場市民的休閒活動,卻在細節中透露出台中市政府城市治理的新企圖——以文化作為「公共經濟」的軸心。尤其是那座由台中市景觀工程公會打造、擺放2,000冊書籍的「大型漂書架」,不只是活動亮點,更是一場象徵性的政策宣言:閱讀不應再被關在圖書館,而是應該被帶進草地與陽光之中。

然而,這樣的城市美談,也值得我們從經濟學與文化治理的角度重新審視。它究竟是台中市民文化的自然生長,還是一場精心設計的「文化行銷」?台中市政府投入資源營造「閱讀氛圍」的同時,是否也在模糊公共政策與品牌包裝之間的界線?

文化活動與城市經濟:軟實力的政治經濟學

據了解,「台中市民野餐日」今年邁入第四屆,台中市政府29個行政區同步舉辦,吸引逾26萬人次參與。若以經濟學角度觀察,這樣的大型活動已成為典型的「文化驅動型地方經濟」案例。活動創造短期消費效益,帶動周邊餐飲、交通、文創產業,同時也提升台中城市的能見度。這正是地方政府在「後工業化時代」常用的城市競爭策略。

美國學者理查·佛羅里達(Richard Florida)在《創意階級的崛起》中指出,城市的競爭力不再來自土地或工業,而來自「創意資本」——吸引具有文化素養與創意能力的居民。對台中市政府而言,「漂書架」這樣的文化設施,不只是閱讀推廣,更是一種象徵:台中是「有文化的城市」,能吸引創意人才與高附加價值產業。

但問題也在這裡。當台中文化成為城市的行銷語言時,它仍然是一種經濟工具。台中市政府透過文化活動提升城市形象,然而,這樣的活動是否真的能培養長期的閱讀習慣與公共意識?抑或僅止於一次性的「文化節慶經濟」?

漂書架的象徵:共享經濟還是象徵經濟

「漂書」的概念源於歐洲,強調「書的自由流動」與「知識共享」。在理論上,它象徵一種非市場化的交換形式,是「共享經濟」在文化領域的具體實踐。然而在現實中,「漂書」的成敗取決於制度支撐:是否有人維護「漂書架」、是否有社區共同管理、書籍流動是否能持續?

台中的「漂書架」設計新穎,吸引民眾拍照、取書、留書,看似成功。然而,若活動結束後「漂書架」被拆除,書籍散失,整個概念就淪為象徵性的「文化展示」。這正是皮爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)所謂的「象徵資本」:文化行為被轉化為權力展演的手段。

布迪厄提醒我們,文化資本若沒有社會結構支撐,就會變成一種消費表演。漂書的核心價值不在於「書架」本身,而在於民眾能否形成穩定的互信與分享文化。如果城市只在節慶活動中談共享,而平日缺乏公共閱讀空間與資源,那麼「漂書架」的意象,就像一座臨時的裝置藝術,拍照之後歸於寂寞。

「文化行銷」與「公共政策」的界線

地方政府在推動文化活動時,常面臨兩難:一方面要創造媒體能見度,吸引民眾參與;另一方面,必須確保政策具持續性與公共性。台中的野餐日、漂書架…等活動確實成功吸引注意,但是否在公共政策上留下長期價值?

以財政面來看,台中市政府若每年投入大量經費舉辦活動,卻未將資源導向基層圖書館、閱讀推廣師或校園書香計畫,那麼文化支出將陷入「活動化」的惡性循環——表面熱鬧、結構空洞。這種現象在全球多數城市皆然。倫敦的泰晤士河節、首爾的「市民夜市」,最初都以「公共文化」為名,最終卻演變成行銷活動,淪為城市品牌競賽的一環。

在經濟學上,這是一種「短期邊際效益遞減」的現象。活動初期能創造觀光與媒體效益,但隨著頻率增加,民眾新鮮感下降,效益遞減,政府若不改變投入結構,最終將面臨財政壓力。台中市政府的文化政策若不能從「節慶行銷」轉為「制度建構」,將難以形成真正的文化資本累積。

市民參與與文化資本再分配

值得注意的是,台中的「漂書架」具有潛在的「公民教育」意義。當民眾能自由取書、留書,這不僅是一種物品交換,更是一種公共信任的實驗。這種信任的建立,正是公共政策最難以透過金錢購買的部分。

在經濟學的語言裡,這屬於「社會資本」的累積。社會資本能提升社會效率,降低交易成本。當市民願意自發性參與閱讀與分享,政府就能以較少的公帑,維持較高的公共效益。這也是地方治理的理想境界——讓公民成為政策的共同生產者,而非被動的消費者。

但同樣地,這種共享文化也可能被階級結構所限制。對中產階級而言,野餐與漂書是休閒與品味的展現;對弱勢族群而言,卻可能是遙不可及的象徵。城市的「閱讀自由」若未伴隨教育與基層文化資源的普及,最終只會再製文化不平等。換言之,漂書架既可能是「知識共享的象徵」,也可能是「階級分隔的鏡子」。

從活動經濟到文化治理:地方政府下一步

台中市政府在文化行銷上的手法不可謂不成功。從花博到花毯節,再到市民野餐日,活動設計兼具視覺與社群效果,成功建立「文化城市」形象。然而,真正的挑戰在於,台中市政府如何讓文化不僅是「活動的外衣」,而是「治理的內涵」?

未來的文化政策若要更具韌性,應從「行銷導向」轉為「制度導向」:

第一,將活動資源部分轉入常態化閱讀推廣與社區圖書館計畫。

第二,建立公民共治機制,讓民間團體與公會成為長期合作夥伴,而非一次性執行單位。

第三,將文化政策納入地方經濟規劃,讓文化不只是「花費」,而是「投資」。

唯有如此,漂書架的概念才能從一次性的城市節慶,轉化為長期的文化治理實踐。

文化政策真正考驗

「大型漂書架」的出現,讓人看見城市文化的美好想像:閱讀不必在圖書館,也能在草地、陽光與笑聲之間自由流動。然而,經濟學的視角提醒我們,任何公共政策都存在成本與效益。地方政府若只追求短期的曝光與人潮,而忽略文化的制度基礎,那麼這場「閱讀盛宴」最終仍可能成為一次性的煙火。

真正的文化政策,不在於舉辦多少場活動,而在於能否改變市民的日常行為。當漂書成為日常、閱讀成為習慣、共享成為文化,那才是城市治理的最高境界。

就像桑默斯曾說的:「政策的成敗,不在於它看起來多麼光鮮,而在於它能否讓社會的底層變得更好。」台中市政府若能從漂書架開始,讓知識真正流動,讓公共文化成為每個人都能參與的經濟活動,那麼這座城市的閱讀自由,就不只是草地上的一天,而是一場持續進行的文明實驗。