記者韋石/綜合報導

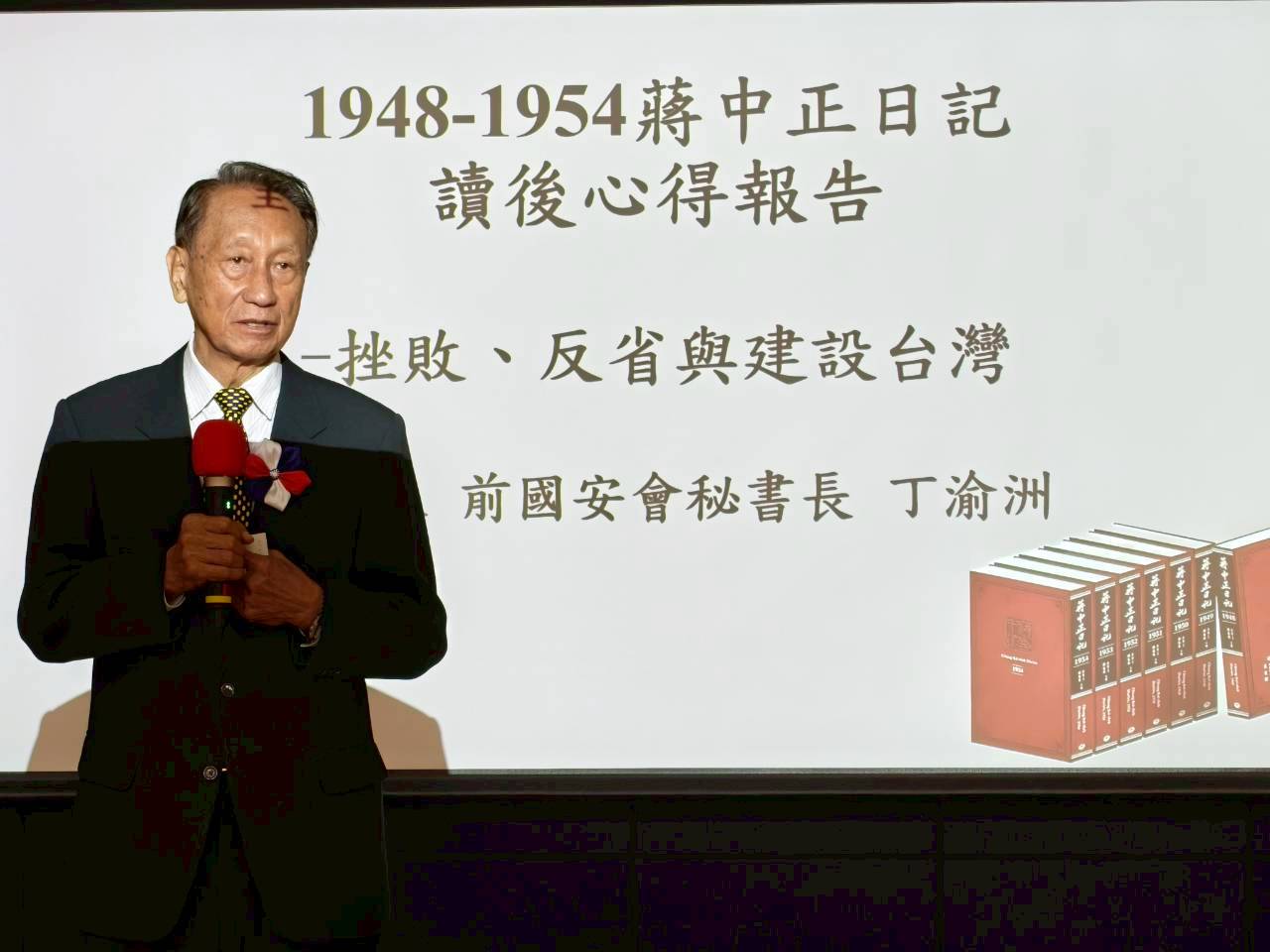

中華戰略學會11月份學術研討會,20日上午9時30分在台大校友會館4樓會議廳(臺北市濟南路一段2-1號)舉行,邀請前國安會秘書長丁渝洲上將主講「1948-1954年蔣公日記讀後總結ー挫敗、反省與建設台灣」。會議由中華戰略學會理事長李本京教授主持。

丁渝洲上將「1948-1954蔣中正日記讀後心得報告」全文如下:

一、前言

- 蔣公自北伐開始,到1975年逝世為止,他領導中華民國長達48年之久,遺憾的是蔣公已逝世五十年,雖然已蓋棺但卻仍未論定。

- 蔣公其一生的功過得失,在海峽兩岸的國共有截然不同評價;而在台灣的朝野政黨對蔣公也有不同的看法。

- 日記的七年中,不僅是中華民國歷史上翻天覆地巨變的七年,也是蔣公人生中最艱苦時期。

- 我們不僅要探討他失去大陸的主因,更應發掘他是如何帶領國家度過難關,及讓中華民國在台灣轉危為安的奮鬥過程。

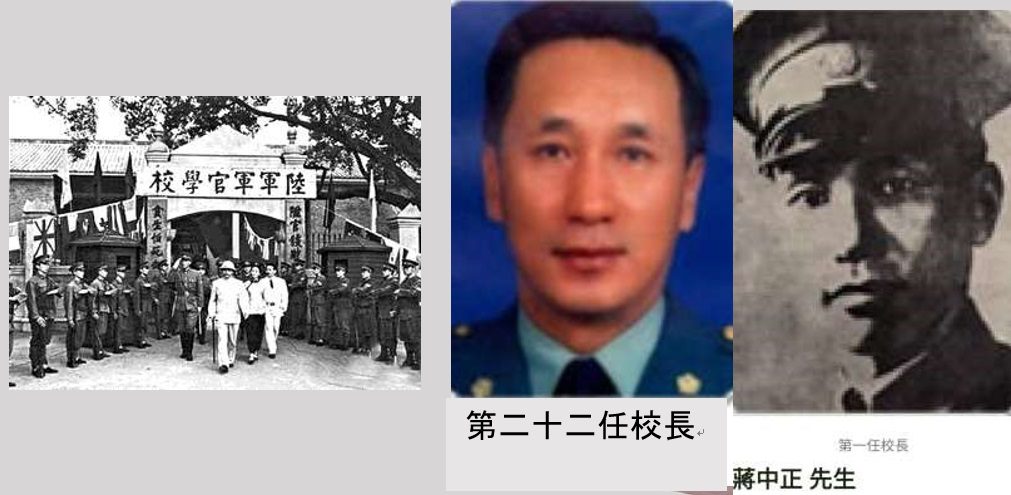

身為黃埔子弟,要對黃埔軍校首任校長蔣公提出評論,我心中誠惶誠恐,百感交集,將儘量本著實事求是原則,力求客觀公正態度。

二、我對蔣公日記的體認

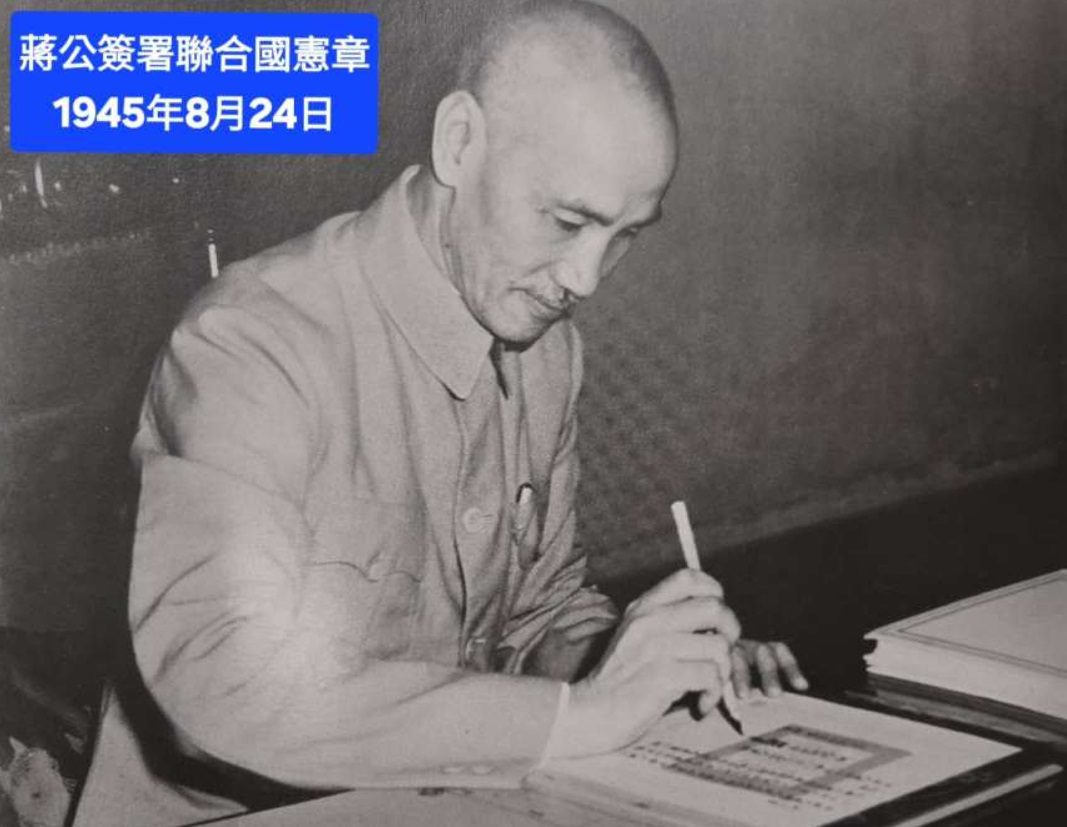

- 蔣公寫日記始於1917年,直到1972年7月21日因健康因素停止;長達55年時間從無一天中斷,這種恆心與毅力,令人敬佩!

- 日記中有血、有肉、有靈魂,是其內心最真實的紀錄,更是近代中國最珍貴的史料,有助於釐清歷史真相。

- 蔣公日記最大的特點是對下一週、月、年,不但列出工作重點,而且在各個時段結束後,都有反省錄,這種積極的工作作法,是他老人家成功的重要元素。

- 蔣公自我要求甚高,日記中從不掩飾自己的缺點,甚至對自己進行甚為嚴厲批評。曾自我檢討「自行應事待人總欠穩緩,而且輕浮急躁,是余一生之大病,今後應以寬溫深重為箴,矢之終身」。

- 1951年日記:「近日怒氣衝天,憤激過甚,不惟傷神失態,而且自損威望,應切戒之。」

三、行憲後正副總統選戰之爭

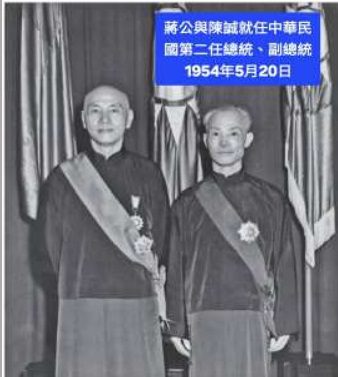

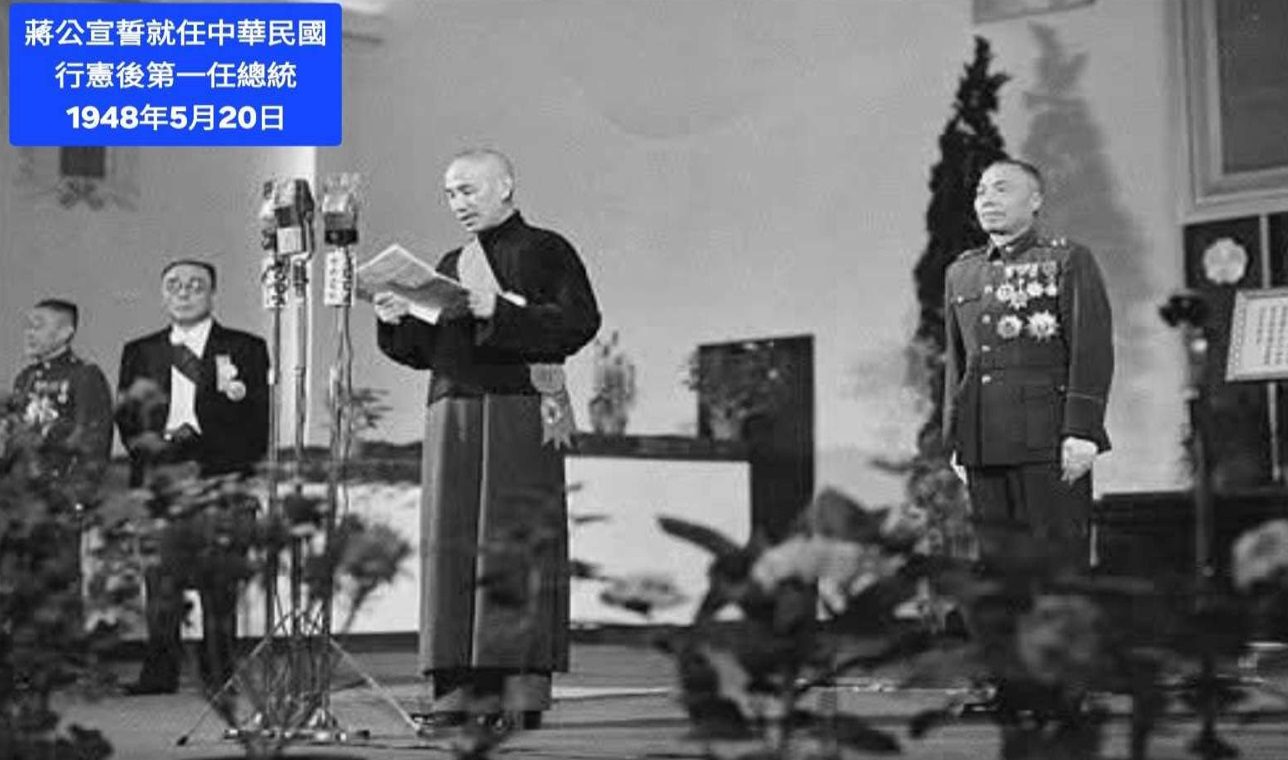

- 1948年決定依據中華民國憲法於當年四月十九日舉行第一屆總統與副總統選舉。

- 依當時的五權憲法,總統並無實權,因此蔣公希望推舉具有社會聲望的胡適先生選總統,他自己願當行政院長來輔佐總統。

- 因以戴季陶為主的國民黨要員,認為國難當頭,唯有蔣公才有能力領導國家度過難關。

- 制定「動員戡亂時期臨時條款」,賦予總統特別權力,並經國民黨中央全會決議推舉蔣公競選總統。蔣公接受後希望孫科參選副總統,但最後由李宗仁當選。此一挫折使國民黨內部愈加分裂,蔣公威望更遭嚴重打擊。

- 總統與副總統當選人,於1948年5月20日就職(圖),中華民國正式結束訓政時期,進入憲政時期。

四、蔣公為何被迫下野

四、蔣公為何被迫下野

(一)1949年春東北淪陷,北平被團團包圍,整個長江以北地區幾乎全被共軍佔領;而國軍精銳部隊大都被殲滅,整個作戰情勢處於極為不利狀態。

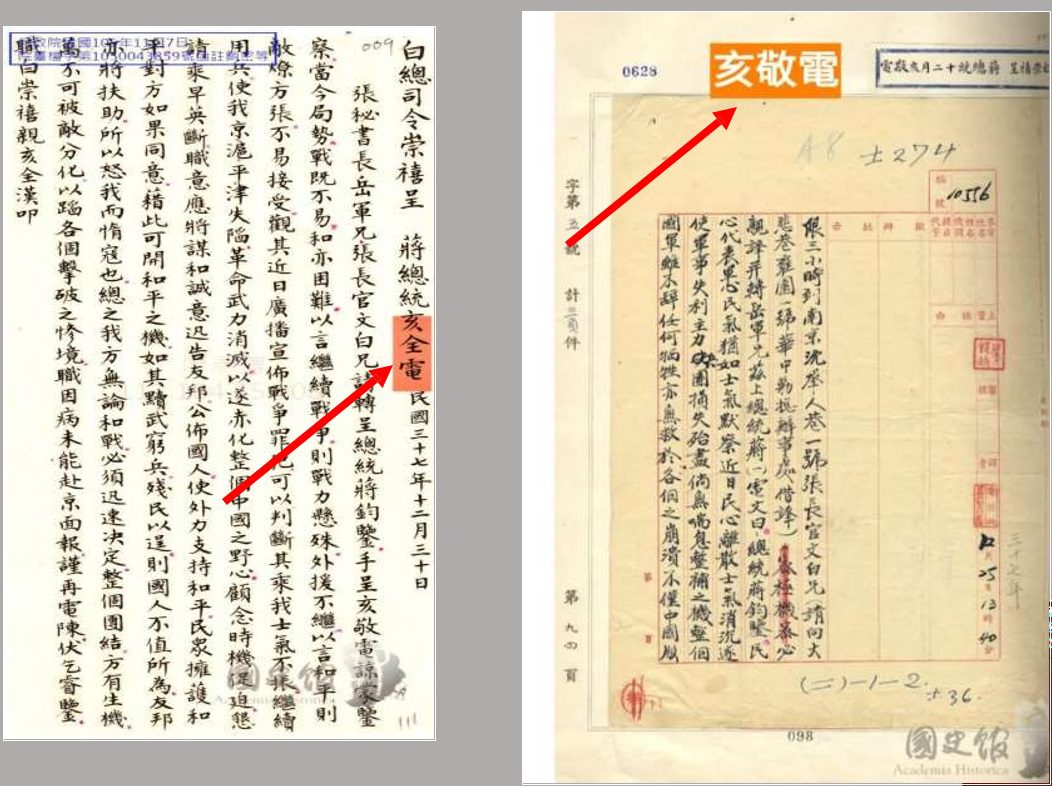

(二)在中共幕後操控與煽動下,社會各界要求蔣公辭職呼聲越來越大,特別是擁有最大軍隊實力的桂系白崇禧,以「國共和談」為名連發「亥敬、亥全」二份關鍵電文,強烈暗示蔣公儘快下野,以免妨礙民心期盼的國共和談。

(三)國民黨內重要幹部及立法委員約二百餘人,共同簽名要求蔣公下野,顯示蔣公已無法掌握大局。

(四)在美國方面,從1948年12月初開始,透過各種管道逼迫蔣公下野,美政府認為只有蔣公下野,才能夠讓國共兩黨回到談判桌。

(五) 蔣公於1949年1月21日毅然決然下野。隨即由李宗仁代行總統職權,並立即下令終止戒嚴令,準備與共產黨進行談判。

五、大陸淪陷的主因

(一)過度輕敵

- 抗戰勝利後國軍除擁有海空軍絕對優勢,陸軍更擁有四百多萬部隊,而中共僅有百餘萬人,國軍精良裝備亦優於共軍的小米加步槍。

- 國民黨高層甚至認為,只要三至六個月即可消滅共軍,這種盲目的自信,完全忽視無形戰力客觀因素及共軍潛在的力量。

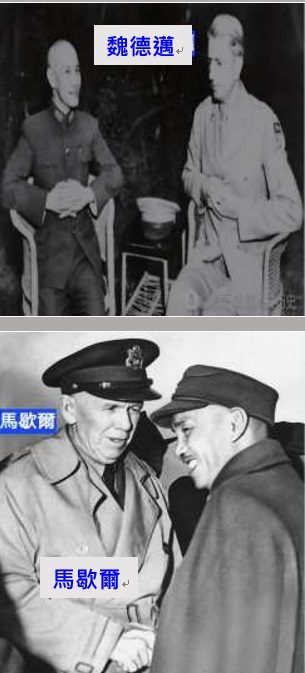

- 美國杜魯門總統派來中國協調國共和談的馬歇爾將軍,憑其對國共兩軍的瞭解,以及高度軍事素養,曾預言「中國國民黨以武力剿共必然失敗」,這是馬的客觀評論,而事實證明他確有先見之明。

- 國民黨內戰的失敗早有徵兆,而國民政府官員竟毫無自知之明。總結一句話,就是「高估自己、低估敵情、錯估情勢」導致最後的失敗。。

(二)情報戰場上失利

- 內戰期間傷害我最大的共諜,就是潛伏在國防部的作戰廳長郭汝瑰與參謀次長劉斐,讓中共對我軍動態與作戰計畫瞭若指掌,使遠在延安的毛澤東知曉我軍弱點。

- 在國民黨中央黨部潛伏長達14年之久的速記員沈安娜,更讓毛澤東能掌握國民政府的重大決策,使國軍處於極不利的情況中。

- 1946年3月17日發生軍統局實際領導人戴笠墜機身亡事件,對我情報工作造成極大的傷害。

- 周恩來說「戴笠之死,共產黨的革命可以提前十年成功」。

- 蔣公表示「戴雨農同志不死,我們不會撤退來台灣」。

- 戴笠的死嚴重影響我對共軍動態的掌握,而中共卻對國軍的動態瞭若指掌,使內戰初期居於劣勢的共軍,逐漸由弱勢轉為優勢,最後以比大家預想的時間更早奪取大陸。

(三)未能堅持「先安關內、再圖關外」政策

- 為殲滅共軍,蔣公制定「先安關內、再圖關外」戰略方針,並獲當時美軍駐華指揮官魏德邁支持。

- 代表美國政府來華調停特使馬歇爾,以避免中共投入蘇俄陣營為由,導致蔣公將戰略倒轉為「先圖關外、再安關內。」

- 這個受到美國影響的關鍵錯誤戰略及兵力調整,導致國軍在各主要戰場上節節失利,最後終於失去整個中國大陸。

- 蔣公最受詬病的是「越級指揮」,身為三軍統帥,喜歡越過戰區司令官、集團軍總司令、兵團司令、軍長,甚至直接指揮到第一線師級部隊,連他最信任的陳誠都曾以辭職來表達對其越級指揮的不滿。

- 蔣公在1950年10月5日日記裡「要求自己要認真學習軍事,以避免再犯不該犯的錯誤」。

(四)軍中派系林立

- 抗戰勝利後,國軍實力遠優於共軍,然內部存在各種派系與地方勢力,而蔣公又未能將這些武裝力量整合成一支有效的作戰團隊。

- 除嫡系部隊外,其他部隊大都缺乏剿共堅強的作戰意志,尤其在決勝關鍵時刻,這些雜牌部隊為保存實力而採取消極作為,甚至有些部隊直接向共軍投降,對國軍造成相當大傷害。

(五)經濟改革失敗

- 蔣公身邊一直沒有傑出而可信的經濟助手,實為蔣公最大的痛苦。經過八年抗戰的摧毀,中國農村凋敝,工業不振,國民就業困難。

- 由行政院長宋子文主導的幣制改革澈底失敗,導致急速的通貨膨脹,使游資走向投機壟斷,物價飛漲,中產階級沒落,人民痛苦已達極限。

- 蔣公為挽救經濟崩潰狂瀾,在1948年特派蔣經國到上海,展開雷厲風行的「打老虎」,以鏟除貪腐與投機行為,僅在三周內就逮捕不法之徒達三千多人,成效顯著。

- 很不幸的是因查封孔令侃的揚子公司,而遭到蔣夫人的阻止,此一事件引起社會極大不滿,導致蔣經國未能繼續執行其打虎任務,更加速經濟的惡化。

(六)失去人心

- 國共內戰本質就是一場人心向背的戰爭。

天皇宣布終戰詔書

1945年8月15日日本天皇宣布終戰詔書,蔣公代表政府發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」,這篇被日本人認為「以德報怨」講稿,關係我全民族的利益。

- 這篇講稿無視日本侵華長達十四年之久,造成我三千餘萬軍民重大犧牲,日本對我國家傷害極大,蔣公竟未要求日本政府賠償和道歉,引起社會廣大人民不滿。

- 軍民關係惡劣到極點,高階將領自大傲慢,生活腐化,國軍官兵每到一地不是擾民,就是欺民,造成軍民嚴重對立,使人民普遍對國軍產生反感。

- 中共要求官兵確實執行「三大紀律、八項注意」愛民政策,進行「土地改革」,將地主的土地、糧食和財產沒收後,分給廣大的窮人,這些作法透過宣傳,讓人民覺得共軍親民愛民形象遠勝於國軍。

- 孟子認為:「得民心者得天下」,反之「失民心者失天下」,國民政府的失敗其關鍵在此。

六、整軍經武建設臺灣

六、整軍經武建設臺灣

- 國民黨在內戰失敗時,經過種種考量,最後決定播遷來台,這個正確的決定,改變了台灣與中華民國的命運。

- 蔣公來台後,從無偏安思維,更無苟安意念,而是以積極的態度進行各項改革,為建設台灣與反攻復國做準備。

(一)在政治方面

- 國民黨帶來了中華民國五權憲法,並且大部分的國大代表、立法委員以及監察委員也都隨政府來台,使中華民國在台灣有了正當性與合法性。

- 1951年政府開始推動地方自治,舉行第一屆縣市議會選舉,接著在四月舉辦縣長選舉,同年十二月台灣省臨時省議會正式開議,使台灣開始走向民主化的大道,逐漸贏得人心。

(二)在文化方面

- 蔣公從大陸帶來的不只是黃金、白銀、故宮的寶物,更可貴的是請來了大批的文官、學者、藝術家,如胡適、林語堂、傅斯年、殷海光、梁實秋、錢穆、徐復觀(圖) 等大量人才。

- 這些大師級人物帶來了豐富的文化資源,並在蔣公的提倡下,使中華文化能夠在台灣重生,也讓台灣比任何華人地區,更有資格代表漢文化。

(三)在經濟方面

- 1951年國民黨中央依照陳誠所推動的「三七五減租」政策,開始推行「公地放領」,把島內約五分之一的公有耕地廉價出售給承租戶,農民的收入在1949年後的十年間成長一倍,得到民眾高度肯定,這是最成功的經濟政策。

- 自1953年政府首次推出「四年經濟發展計畫」,有計畫、有重點的進行經濟發展,為日後國家經濟起飛打下堅實基礎。

(四)在軍事方面

- 1949年當國軍在國共內戰全面潰敗之際,卻在年底的古寧頭戰役全殲進犯的八千名共軍,此一難得的勝利,不僅振奮人心,從此金馬就成為確保台灣安全的前哨。

- 1950年退到台灣的總兵力約六十萬人,但番號繁多、部隊缺員嚴重、編制混亂,蔣公毅然決然開始整頓;在1952年將陸軍二十個軍、三十一個師重新整編為十個軍、二十一個師,再經過嚴格而有計畫的整訓後,讓國軍脫胎換骨,戰力明顯提升。

- 蔣公非常重視軍官的教育,於1950年初,在台北設立了「圓山軍官訓練團」,聘用日籍人士擔任教官,開始對國軍將校開班授課,蔣公不但親自主持開結訓,與每位學員個別談話,並親自審閱學員的自傳,由於蔣公的高度重視,明顯的提高我軍官的軍事素養。

七、反共政策下的威權統治

- 政府遷台後正處於動盪不安、危機四伏險惡環境,政府迫於情勢,於1949年5月在台北先後頒布「動員戡亂時期臨時條款」與「戒嚴令」,並實施有限度軍事管制,以維護國家安全。

- 1950年前後,就破獲了五十餘個共諜組織,逮捕1600餘人,尤以及時破獲在台共諜組織「中共台灣省工作委員會」書記蔡孝乾,以及國防部參謀次長吳石這二個重大匪諜案,因此徹底消滅中共進犯台灣時的內應力量,避免了對我國防安全的傷害,可見當年共諜對我危害之大

- 然而在長期的高壓統治下,部分不肖情治人員一些不當作為,造成許多人權受損,以及一些冤假錯案,使許多無辜的人民遭到迫害,這是時代的悲劇。

- 解除戒嚴令後,對當年遭到不當懲處不幸人士,都給予適切的賠償,或恢復其名譽,這段慘痛的歷史教訓,讓國民黨政府付出了極大的代價。

八、遷台前後中美外交關係之變化

- 自二次世界大戰以來,美國一直都是我國最重要的友邦,兩國邦誼堅實穩固,但從1948到1954年這七年中,卻是中美外交關係變化最大的一段時期。

- 1948年美國親我立場開始搖擺,隔年八月,美國以避免捲入中國內戰為由,向外發表「美國對華關係白皮書」等於昭告世界停止對我政府的支持。

- 1949年12月7日政府遷台,美國務院隨即表明「台灣歷來是中國的一部分,美國對台灣沒有承擔的責任和義務」。

- 1950年1月12日美國務卿艾奇遜公開宣布「美國在西太平洋防衛範圍不包括台灣和朝鮮半島」直到1950年6月韓戰爆發後,美國才意識到台灣在西太平洋的戰略價值,因此美國對華政策有了改變,宣布台灣海峽中立化,並下令第七艦隊協防台海,讓風雨飄搖中的中華民國開始轉危為安。

- 1954年12月杜勒斯與葉公超分別代表兩國政府簽訂「中美共同防禦條約。」中華民國在台灣的安全才獲得法理上有力的保障。

- 蔣公基於上述種種親身經驗,在1953年12月19日的日記裡寫道:「對美國政府不可寄予任何希望,即使其對華政策因韓戰而積極轉變,亦隨時可以更改,故余不樂觀也」。又說:「美國不是當我國盟友,而是要當我國的主人」;這句話對當今朝野政治人物,應有啟發與警愓作用。

- 我國與美方既無正式邦交,也無任何作戰協定,因此目前政府一面導向美國的政策,令人憂心。

九、反攻大業神聖使命未能實現

- 蔣公復行視事時,即提出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」口號,反攻大陸是蔣公畢生神聖的使命,蔣公也積極進行各項反攻準備。

- 蔣公認為反攻大陸有三個主要時機:

- 第一是韓戰爆發後,中共隨即派志願軍進入北韓參戰。蔣公曾三度要求美國,我國軍願派最精銳的部隊三萬三千人,由孫立人將軍指揮參戰,無奈最後都被美國杜魯門總統婉拒,因而失去利用韓戰反攻的機會。

- 第二是第三次世界大戰爆發時尋機反攻,這種時機無人可以預料,可說是微乎其微,直到今日也未發生。

- 第三個時機,是中共內部發生重大動亂並能策應我方軍事行動時。後因中共對大陸內部嚴格的控制,發生的機率也不大。國軍只有對大陸沿岸發動局部性、規模較小的突擊行動,藉此來維繫其光復大陸之決心。

十、結語

- 蔣公有三個非常令人敬佩的身分:

- 第一是國父最忠實信徒。蔣公在1906年底經結拜兄長陳其美介紹,首次與孫中山先生在日本會面,此後一直追隨國父革命。蔣公一生都在努力實現國父所創立的三民主義。

- 第二是最反共政治領袖。民國12年蔣公奉總理之命帶隊赴俄考察,一開始對共產主義尚有一些幻想,經三個月深入考察,確認共產主義不適合中國。返國後在日記中說:「今日即為我畢生反共開始之紀念日」。

- 1953年日記再次強調說:「我在世一日,即反共一日」。蔣公的反共立場一直到他離世,從未改變,因此蔣公被美國政界認為他是世界反共象徵。

- 第三是虔誠基督徒。蔣公與信奉基督的夫人是在1927年結婚,在1930年正在式受洗,自此以後就專心做一位虔誠的基督徒。蔣公幾乎每天都在做早課、午課、晚課以及默禱。蔣公在日記中說:「如無宗教信仰,對上帝的信心,則早已灰心遁世,放棄一切矣」。宗教不僅給了他信仰,更給他帶來信心,助他度過無數難關。

- 蔣公領導中華民國長達48年之久,其間曾三次下野,而又三次被請求復出,這在世界政壇上絕無第二人能做到。

- 代表美國政府參加蔣公奉厝大典的副總統洛克菲勒,返美後親自向福特總統簡報,表示親眼目睹百姓對蔣公的愛戴感到驚訝,甚至脫口說出「台灣民眾真的很愛蔣總統(The people really love Chiang Kai-shik」。

- 我個人認為蔣公不是完人,但絕對是中華民族歷史上令人尊敬的偉人,蔣公一生對國家所做的巨大貢獻必能永垂青史。

參考書目

一、 蔣中正日記1948-1954

二、 亞歷山大.潘佐夫《失敗的勝利者蔣介石》

三、 白先勇、廖彥博《悲歡離合四十年白崇禧與蔣介石》

四、 蔣永敬、劉維開-《戰後蔣介石處裡東北問題的一盤歹棋》

五、 王俊昌、陳亮州《進退存亡:民國三十八年前後軍事檔案專輯》

(臺北:檔案管理局,二○一○年)六、陳學林《一手史料釐清一九五○年吳石案幾件事》傳記文學114卷第2期2019年2月

七、 陳學林《從蔣中正一九五○年日記看其當年的外在與內心》傳記文學115卷第1期 2019年7月

八、 李本京《別了,蔣介石委員長》海峽評論395期2023年11月號

九、 鄭義《一個偶然演變成一個必然》傳記文學90卷第5期2007年5月十、林孝庭《蔣經國的台灣時代-中華民國與冷戰下的台灣》